La alcaldesa sonríe, dice unas palabras –evita decir nombres propios, podrían ser las palabras de ayer o de mañana-, elogia el Madrid del futuro que ya es una realidad. A su derecha está el rector de la universidad pública que acoge el acto. A su izquierda, la persona que representa uno de los logotipos que adornan los faldones de la mesa. Una teleco.

Madrid Smart City. La estampa fueron muchas hace pocos meses y serán muchas otras, quizá con nuevos nombres. La ciudad inteligente está ya un poco gastada como concepto-paquete. Otros vendrán, también con el oropel tecnológico.

Lo urbano ha pasado en pocos años por las categorías absolutas de sostenible –una vez se había rebasado el límite de lo presentable en lo desarrollista-, creativas, resilientes…En todos estos modelos de ciudad términos inequívocamente positivos la renombran para hacer de la urbe un producto vendible en el llamado mercado de las ciudades globales.

La smart sity es una nueva versión de utopía urbana, en la que la tecnología dota de efectividad completa a la ciudad. El manejo de datos en tiempo real, la automatización de procesos y las nuevas tecnologías se alían para inocular de inteligencia las baldosas que pisamos.

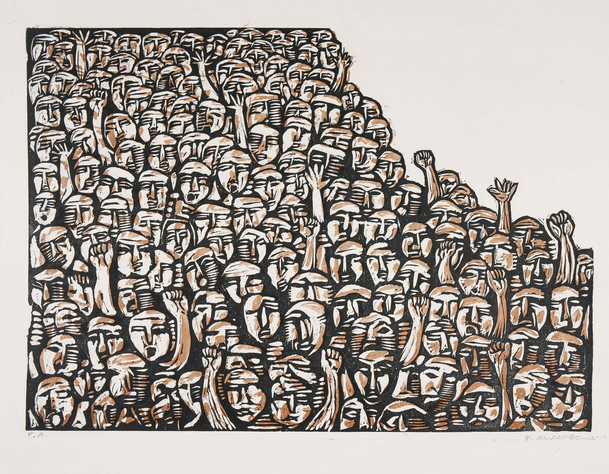

A partir de la Ilustración las utopías adquieren forma de ciudades en el futuro (antes las ciudades ideales se pensaban hacia el pasado). En el fondo, toda proyección de la ciudad es un pedazo de utopía: las asépticas maquetas en 3D creadas con Autocad y gran parte del urbanismo contemporáneo. Desde las periferias arboladas del anarquista Reclús hasta las diversas formas de Ciudad Jardín del siglo XX . Siempre, en toda Utopía urbana, subyace un poco la lucha eterna entre las Ciudades Babilonia y las Ciudades de Dios, entre las imágenes del orden y la constatación de la ciudad real.

La tecnología ha venido jugando durante todo el siglo XX un papel central en la gramática de las utopías urbanas. Probablemente, el cambio tecnológico que más ha condicionado la forma de nuestras ciudades sea el automóvil. Otros adelantos también han propiciado cambios de forma menos evidentes que el coche, pero con efectos casi tan radicales. Antes del ascensor, por ejemplo, la segregación social se producía en el interior de los edificios (en los últimos pisos del Barrio de Salamanca vivía gente de clase social inferior a los primeros). Tampoco hubieran sido posibles sin el ascensor los rascacielos que tan bien simbolizaron en el siglo XX la utopía de la modernidad –el perfil de Nueva York visto por un emigrante desde el barco- o el barrio con bloques de trece pisos en el que crecí.

La ciudad del automóvil llegó también, como hoy los sensores de las smart cities, con un gran aparato promocional y científico alrededor. Tuvo como escenario motor la Ciudad Futurama de la Feria Mundial de Nueva York (1939), y como aliado a General Motors. Hoy, las Telecos patrocinan los eventos sobre la smart city, favoreciendo un discurso que necesita de ancho de banda y cableado. Los Ayuntamientos, ávidos de frontispicios promocionales, colaboran con la coartada, que sirve como vehículo de extracción de rentas públicas.

Por otro lado, encontramos pululando alrededor del discurso, grupos de hackers y urbanistas críticos que, armados de placas de Arduino y repertorios teóricos comunitaristas, prototipan demos de una ciudad hiperconectada desde el paradigma horizontal y no necesariamente comercial. Sus experiencias son muy valiosas, si bien, como señala David Harvey En Rebel Cities cuando habla de comunes urbanos, a menudo su capital simbólico es desposeído por el capital. Así, vemos con cada vez más frecuencia, hackatones o fablabs impulsados por firmas multinacionales.

Desde una perspectiva crítica, se ha venido señalando que la conectividad y la transparencia de datos necesarios para hacer de la ciudad una red de nodos conectados acarrean un gran peligro por el control que supone. Las sensaciones de uno son movedizas. De un lado, es innegable que el peligro de zambullirnos definitivamente en una sociedad de control está muy presente, de otro, a la vista de los adelantos que hoy nos presentan como revolucionarios –saber cuánto queda para que llegue el autobús, la optimización del alumbrado público, y cosas por el estilo- la smart city se asemeja demasiado a un conjunto de artefactos pirotécnicos que nos hacen recordar los prototipos que llenaron las revistas de décadas pasadas con promesas incumplidas : ciudades con tráfico aéreo o casas completamente robotizadas, en aquellos ochentas de la domótica. Uno no puede evitar pensar que se trata de adelantos que, aportando indudables ventajas, distan mucho de cambiar la vida de la gente en las ciudades como lo pudieron hacer otros avances técnicos en su momento: la traída de agua corriente, los sucesivos tipos de alumbrado público, la aparición del coche (o el ascensor), o el hecho mismo de la conectividad ubicua a través de internet.

Pero, si es cierto que lo que se pueda hacer se hará, en un escenario securitario como el actual, en el que la guerra irregular se ha trasladado al interior de las ciudades, debemos estar preparados para afrontar críticamente el paradigma smart city.

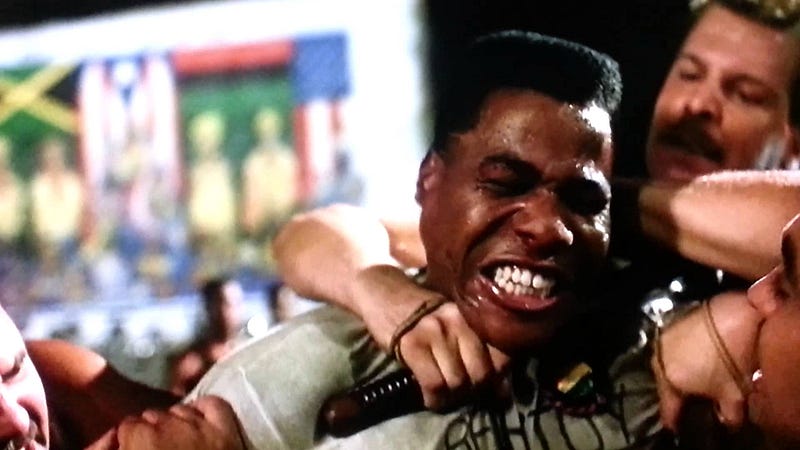

La inteligencia militar, desde el 11-S, considera que el contexto actual exige de una contrainsurgencia presente en los espacios cotidianos de la ciudad, ya que el peligro puede aparecer en cualquier sitio. Para ello, lo que se ha venido conociendo como Nuevo Urbanismo Militar trabaja en la omnipresencia tecnológica y en el estudio de perfiles de la población para anticipar al potencial terrorista. Esto se extiende con más rapidez al extranjero, al heterodoxo, al anarquista…

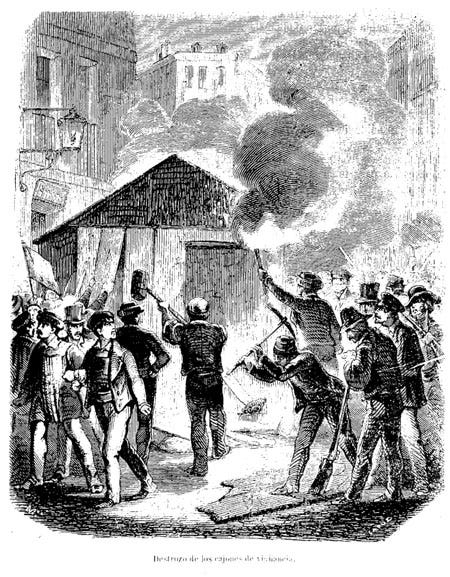

Las tecnologías utilizadas en nuestro primer mundo se han ensayado antes en las zonas en conflicto o del tercer mundo. Los vehículos no tripulados que patrullaron la franja de Gaza hoy operan en Estados Unidos; la construcción de zonas de seguridad en Israel se utiliza ya en las zonas financieras de las ciudades globales. Por otro lado, las mismas empresas que venden tecnología en estas zonas son las que las explotan comercialmente sus dispositivos adaptados a nuestras ciudades, y quienes se hicieron con las contratas para la reconstrucción de Bagdad hicieron lo propio con la devastada Nueva Orleans. No es un fenómeno nuevo. En el siglo XIX las potencias coloniales empezaron a usar la recolección de huellas digitales y a construir allí prisiones panópticas antes que en la metrópoli. Uno de los ejemplos clásicos de urbanismo para controlar a las clases populares, la reforma de París de Haussman, se inspiró en la que previamente había hecho su compatriota Bugeaud en Argelia en la década de 1840, destruyendo barrios enteros.

La experiencia del control ciudadano en la ciudad proviene, sin embargo, antes de pulsiones ideológicas que de la tecnología, que no es más que un instrumento. Las redadas racistas que, de forma aleatoria e indiscriminada se hacen en nuestros metros y calles, son un buen ejemplo de dispositivo de control ajeno a la tecnología y eficaz a efectos de parálisis y temor de un sector de la población.

El control es inherente al Estado, y las políticas públicas que usan de avances técnicos, a menudo, han hecho convivir la mejora de la calidad de vida en las ciudades con la introducción de mecanismos de control. Un ejemplo de ello podía ser el alumbrado público, que es inseparable de la necesidad de control de las calles. Con el alumbrado llegaron también los cuerpos de faroleros, que se hibridan con los populares serenos a partir del siglo XVIII. El añorado sereno, lejos de constituir siempre un servicio de proximidad neutro, fue también, en muchos momentos, el que arrancaba los pasquines políticos, denunciaba a los viandantes nocturnos o perseguía a las parejas en los portales, todavía en el Franquismo.

De los serenos a hoy todo igual. Las cámaras que sirven para la gestión de las Zonas de Prioridad Residencial de las ciudades (áreas semipeatonales en las que sólo los vecinos pueden entrar con los coches) pueden servir para algo más que discernir qué matrículas pertenecen a coches de vecinos. Sin ir más lejos, el delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid declaró en 2013 que podrían servir bien al efecto de perseguir a los graffiteros.

Si ha sido así en el pasado ¿qué nos hace pensar que los datos que hoy generamos gratuitamente no se convertirán en correajes formados por miradas algorítmicas?

Al margen de los peligros y el alcance real de la ciudad tecnificada, sea la smart City o sea el próximo nombre promocional, cabe reflexionar acerca de cuánto ha cambiado la ciudad en las últimas décadas en relación con los impulsos de las Nuevas Tecnologías.

Durante los 80 y parte de los 90 surgió la idea en el debate académico de que el nuevo espacio inmaterial llamado ciberespacio posibilitaría un espacio reticular, formado por nodos, sin un centro. La Metápolis, Telépolis, o Ciudad Postmoderna sería difusa. La red y las Nuevas tecnologías matarían a la ciudad tal y como la habíamos conocido.

Pero no. La promesa del teletrabajo masivo no se ha llegado a materializar y el comercio electrónico, aún con el crecimiento sostenido después de la burbuja puntocom, no ha roto la estructura del comercio físico. Probablemente, la concentración comercial en malls (unida a las conurbaciones urbanas) ha condicionado más la estructura comercial. Además, esta pequeña utopía tecnodeterminista no atendía a la ciudad como un lugar de ocio, vida y consumo cultural, además de como lugar de producción y consumo.

Algo parecido había sucedido ya con la llegada del teléfono, que también llevó a predecir la descentralización urbana. Sin embargo, aunque el teléfono ayudó a dispersar ciertas actividades, también centralizó otras administrativas en el centro de la ciudad. Hoy, las ciudades globales también reúnen un gran número de funciones centrales del capitalismo global.

Y tampoco la sempiterna promesa de replicar el modelo Sillycon Valley, tan sobado en programas electorales y argumentarios municipales, ha dado lugar a lo que algunos supusieron un impulso para la ciudad fuera de su centro. Los Parques Tecnológicos son entes aislados del tejido social, más parecidos a los viejos polígonos industriales que a portadores de una nueva ciudad, emparentados con esos núcleos comerciales a orillas de un PAU donde uno encuentra un Ikea, un McDonalds y un Toysrus. Fachadas de cristal con malos comedores laborales.

Año 1893, el arquitecto Alberto de Palacio y Elissague gana el primer premio en la Exposición Universal de Chicago con un proyecto de monumento faraónico similar a la Torre Eiffel (también fruto de otra exposición universal, que es el epicentro de la modernidad de la época). Se trata de una gran esfera metálica de 200 metros de diámetro, colocada sobre un pedestal de 100 metros de altura. Posteriormente, se quiso colocar en El Retiro, en Madrid, aunque finalmente quedó en proyecto nonato. Un coloso de la modernidad y la universalidad de un Madrid que quiso soñarse también bajo un paradigma utópico, ajeno a la realidad de aquella urbe desestructurada.

Año 2009, la entidad Caja de Madrid regala a la ciudad un obelisco diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, que se coloca en Plaza de Castilla. Un falo retorcido y dorado de 93 metros de alto con un sistema hidráulico que mueve 500 barras de bronce, provocando que parezca que el gigante espigado se mece por el viento. Otro pretendido símbolo de la modernidad megalómano que no llegó a ser (el mecanismo es carísimo y nunca se enciende) y que, en realidad, ejemplifica el detritus de una ciudad movida por la especulación inmobiliaria. Una ciudad que no es otra que la misma que se pretende Smart City.

Año 2015, los canapés del catering del grupo Arturo reúnen a los asistentes a las jornadas sobre smart city. O como se llame hoy. La alcaldesa se marchó discretamente después de la presentación. Un grupo de hackers se reúne en Río de Janeiro para imaginar usos ciudadanos de los drones. Ambos grupos de individuos son, en cierto modo, portadores de utopías tecnófilas. Los primeros quizá quieran, en algún momento, comprar el capital simbólico y económico del segundo grupo. Pero probablemente, el mayor cambio que estos hackers pueden inseminar en la ciudad tiene que ver más con su forma de colaborar que con el fruto circunstancial de sus experimentos.